電子ディスプレイおよび半導体産業の中核材料であるガラス基板は、かつてない技術革新を遂げています。5G、AI、メタバースといった新興アプリケーションの爆発的な増加に伴い、ガラス基板のサイズは超大型化へと進化しています。従来の第8世代生産ライン(2200mm x 2500mm)では需要に対応できなくなり、コーニング社やAGC社などのメーカーは第10.5世代(2940mm x 3370mm)やさらに大型の生産ラインへの移行を迫られています。この大型化はパネル切断効率の向上だけでなく、コスト削減にもつながり、8Kや超大画面テレビの普及を後押ししています。例えば、2024年のCESでは、複数のメーカーが第10世代ガラス基板を採用した120インチのOLEDディスプレイを展示し、高解像度から没入型のリビングルームエンターテイメントへの移行を示唆しました。

同時に、ガラス基板(glass substrate)の薄型化の傾向もますます顕著になっています。初期の基板の厚さは、ほとんどが0.7mmを超えていましたが、現在では0.3mmを下回り、0.1mmのフレキシブルガラスも検討されています。これは、ガラスの曲げや衝撃に対する耐性を高める化学強化技術とレーザー切断技術の進歩によるものです。AppleやSamsungなどの大手企業は、折りたたみ式スマートフォンやウェアラブルデバイスにこの種の薄型ガラスを使用しており、フレキシブルガラス市場は2026年までに倍増すると予想されています。薄型化は自動車分野にも広がっており、HUDシステムはシームレスな統合と運転安全性の向上のために曲面ガラス基板を使用しています。

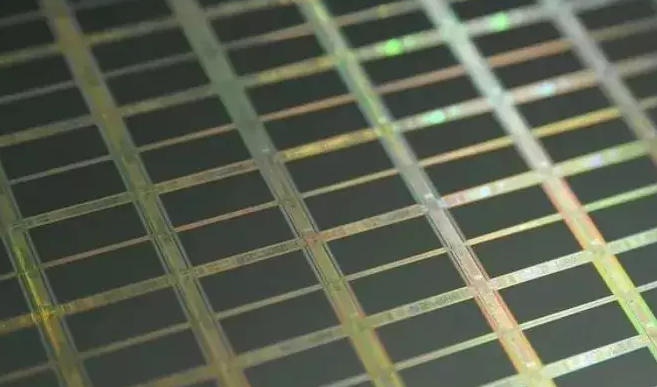

図 ガラス基板

性能を最適化する上で、ガラス基板(glass substrate)の透過率と熱安定性は重要な優先事項です。高純度ケイ酸塩ガラスの導入により、95%を超える透過率が可能になり、ミニLEDおよびマイクロLEDバックライトモジュールが可能になりました。これらのマイクロLEDアレイには、ピクセルシフトを防ぐために、熱膨張係数が極めて低い基板が必要です。IntelやTSMCなどの半導体企業は、ガラスコア技術などの高度なパッケージングにガラス基板を使用しています。従来の有機基板とは異なり、ガラスコアはシグナルインテグリティと熱管理能力に優れているため、高性能コンピューティングチップに適しています。3nmプロセスノードが成熟する2025年までに、ガラスコア基板はデータセンターやAIサーバーの標準となり、エネルギー消費量を最大20%削減すると予想されています。

環境保護と持続可能性は、ガラス基板開発(glass substrate)のもう一つの重要な推進力です。従来の製造プロセスでは、多大なエネルギーと化学物質の排出が伴います。業界は現在、リサイクル原材料の使用や水素燃料炉の使用など、低炭素ガラスへの移行を進めています。EUのREACH規則と中国のカーボンニュートラル目標は、メーカーが鉛フリーおよびヒ素フリーのガラス基板の開発を促しています。Schottはゼロカーボンフットプリントガラスを発売し、2030年までに世界のガラス基板生産における炭素排出量を50%削減すると予測しています。また、リサイクル技術の進歩により、使用済み基板の再利用が可能になり、廃棄物による環境への影響が軽減されています。

サプライチェーンのグローバル化とローカリゼーションは密接に関連しています。中国はガラス基板(glass substrate)の最大の生産国であり、BOEやTCLといった企業が市場シェアの60%以上を占めています。日本や米国との技術提携を通じて、中国は国内生産能力を拡大しています。パンデミック後のサプライチェーンの混乱により、インドやベトナムへの新工場開設など、より多くの国が現地生産ラインへの投資を促しています。これはリスク分散につながるだけでなく、技術の普及を加速させ、アフリカなどの新興市場におけるディスプレイ産業の発展を牽引しています。

今後、ガラス基板(glass substrate)は、導電性を向上させるグラフェンコーティングや、スマートガラスを実現するためのナノセンサー集積化など、新興材料と融合していくでしょう。AR/VRグラスの普及には、高リフレッシュレートと低遅延をサポートする基板が必要とされており、関連市場は2027年までに数百億ドル規模に達すると予想されています。量子ドットと有機EL材料の融合は、ディスプレイとコンピューティングの境界をさらに曖昧にし、ガラス基板を受動的なキャリアから能動的なコンポーネントへと変貌させます。

電気自動車やスマートホームの普及に伴い、ガラス基板の需要は引き続き急増するでしょう。業界専門家は、2030年までに世界のガラス基板(glass substrate)市場が1,000億ドルを超え、エレクトロニクス業界をより効率的で環境に優しい開発へと導くと予測しています。